Informazioni

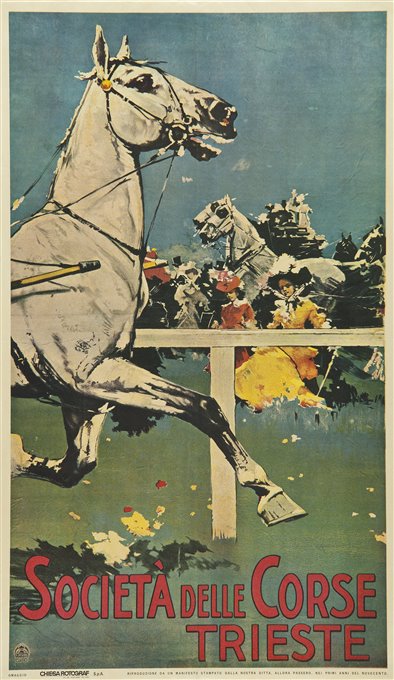

| Titolo | Società delle Corse Trieste |

| Acquisizione | LEG |

| Autore | Alfredo Tominz |

| Categoria | Manifesto istituzionale |

| Collocazione | Palazzo Della Torre, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, via G. Carducci n. 2, Gorizia |

| Cornice | |

| Dimensioni | 84x50 cm |

| Epoca | Anni '70 (Riproduzione da manifesto di A. Tominz del 1908) |

| Iscrizioni | |

| Materiale tecnica | Stampa litografica a colori su carta |

| N inventario | FC 213 |

| N inventario fotografico | F:\JPG 213 |

| Nomefile | Scheda 213 BIS.xls |

| Proprieta | Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia |

| Provenienza | Archivio Grafiche Giuseppe Chiesa, Udine |

| Restauri | 2009, Laboratorio Eucore, Autorizzazione Soprintendenza dd. 18 ottobre 2007 |

| Stampa | Litografia E. Passero di G. Chiesa - Udine |

| Stato conservazione | Buono |

| Valore assicurativo | 000,00/000,00 Euro |

| Bibliografia | R. Curci, "Pionieri" del manifesto: la ditta Chiesa di Udine, in 150 manifesti del Friuli - Venezia Giulia. Vita e costume di una regione 1895-1940, Padova, 1982, n. 130.

R. Curci, Antonio Bauzon cartellonista e poeta, Romans d'Isonzo, 1983, pp. non numerate. P. Delbello, A. Pericin, B. Pompei (a cura di), Nei dintorni di Dudovich. Per una storia della "piccola" pubblicità e dei suoi grandi autori, Edizioni Modiano, Trieste, 2002. R. Curci, Una "palestra di cartellonismo a Udine: appunti su Antonio Bauzon e Pietro Antonio Sencig, in "Arte in Friuli, Arte a Trieste" n.3, Arti grafiche friulane, Udine, 1979, pp. 119-124. |

| Note | Curiosa ed interessante è la storia dell'ippodromo di Montebello, nato nel 1892 per far sì che si svolgessero le stagioni di corse al trotto, molto apprezzate dall'alta borghesia e dai nobili del tempo. Era stata la Società delle Corse, costituitasi il 16 ottobre 1890, a mettere gli occhi su quella zona prativa, dove tradizionalmente venivano tese le reti per la cattura degli uccelli (da cui la strada corrente nel sito, venne appunto denominata Via della Tesa). La collina apparteneva allora alla contessa Teresa della Torre - Hohenlohe di Duino, la quale la cedette a buone condizioni alla Società che era presieduta dal barone Marco Morpurgo. Per favorire l'affluenza al nuovo impianto furono addirittura prolungate le Via della Tesa e Via Rossetti, grazie anche all'intervento del comune che si fece cedere gratuitamente dai proprietari le aree necessarie. L'inaugurazione avvenne il 4 settembre 1892 con la prima giornata di corse al trotto in cui fu disputato il Premio Trieste (allevamento) di 3.000 franchi mentre l'8 settembre si tenne la prima grande corsa internazionale con un premio di 3.000 franchi.Dopo alcune ottime stagioni, la grande guerra obbligò l'ippodromo ad una pausa forzata, ma la Società delle Corse, pur in una atmosfera ed in un ambiente tanto diversi, continuò a vivere e si adoperò attivamente alla ripresa delle attività. L'ippodromo fu riaperto solennemente alle corse al trotto il 21 maggio 1922, alla presenza di Vittorio Emanuele III, della regina Elena e della principessa Jolanda. Le stagioni si susseguirono, eccezion fatta per il 1933 ed il 1937 (anno in cui l'impianto fu usato esclusivamente per i saggi ginnici e le manifestazioni patriottiche) fino al 1938, anno in cui l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo chiese ed ottenne dal Comune di assumere in proprio la gestione dell'ippodromo, che nel 1939 potè riprendere in pieno l'attività. Figlio dell'ingegnere Giambattista, di antica famiglia di Gradisca, e di Anna Radaelli, padovana, Gino De Finetti nacque a Pisino d'Istria il 9 agosto 1877. La professione paterna condusse in seguito la famiglia a Tarvisio, Vienna, Gorizia, Innsbruck e, dal 1884, a Trieste dove cominciò anche a frequentare lo studio dei pittori

Scomparini e Zuccaro. Sovente in questi anni egli trascorreva le vacanze nelle proprietà della famiglia in Friuli (Gradisca, Latisana, Udine), dove restava affascinato dai nobili e begli edifici e dalla dolcezza del paesaggio, ma dove aveva anche la possibilità di sviluppare il suo interesse per i cavalli, fin dagli anni giovanili uno dei soggetti preferiti delle sue opere. L'istintiva vena ironica e la feconda pratica della caricatura lo portavano intanto a prediligere, nella rappresentazione, il momento della sintesi, della riduzione all'essenziale. Coerentemente con questo indirizzo il De Finetti decise di stabilirsi a Monaco, dove si dedicò al cartellonismo e divenne uno dei più importanti collaboratori di riviste satiriche come Simplicissimus e Jugend. Tali impegni, oltre a renderlo economicamente indipendente, rispondevano ad una scelta programmatica, come ebbe a precisare l'artista stesso più tardi in una sua "confessione" (in La Panarie, 1937). Visse poi a Parigi e a Berlino dove si trasferì definitivamente e sposò Martha Bermann, originaria di Hannover, continuando ad avere contatti con l'Italia. Nel 1934, come conseguenza dell'avvento dei nazismo, i coniugi abbandonarono la Germania e si stabilirono nella vecchia dimora di Corona (Gorizia), dove, nonostante la vita piuttosto schiva e appartata, l'artista proseguì la sua attività, dipingendo e disegnando molto, ma anche collaborando come illustratore a riviste italiane come La Lettura e Il Cavallo italiano e al quotidiano La Gazzetta dello sport; né troncò il sodalizio con l'editore berlinese Ullstein, per il quale lavorò fino alla morte. Copiosa fu in questo periodo la sua produzione ad olio ma continuò comunque a prediligere la grafica e a dedicarsi con grande impegno all'illustrazione: sono della fine del quarto decennio le decine e decine di disegni e schizzi, in cui innumerevoli figurine mobilissime, silhouettes scattanti, macchiette appena abbozzate illustrano episodi della Guerra gradiscana dello storico seicentesco Faustino Moissesso. Ancora nel pieno della sua attività, De Finetti morì improvvisamente a Gorizia il 5 agosto 1955. |

| Riferimenti | Vedi scheda autore

Vedi scheda Stabilimento Passero-Chiesa Vedi scheda pubblicità commerciale |